Resonanzräume der Zeitgeschichte: Clubs zwischen gesellschaftlichem Umbruch und Hedonismus

Keynote zum TAG DER CLUBKULTUR 2025

von Daniel Schneider (Archiv der Jugendkulturen e.V.)

Clubs sind Resonanzräume gesellschaftlicher Entwicklungen, Spiegel politischer Umbrüche und Rückzugsorte für Subkulturen. In kaum einer Stadt lässt sich diese enge Verflechtung von Geschichte und Nachtleben so deutlich beobachten wie in Berlin. Von den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg über den Kalten Krieg bis zur Wiedervereinigung und in die Gegenwart hinein war die Berliner Clubkultur stets ein Seismograf gesellschaftlicher Veränderungen.

Clubs als Spiegel gesellschaftlicher Zustände

Anlässlich des diesjährigen Tags der Clubkultur wurde das Thema „Bridging Realities – 35 Years of Movement“ gewählt – eine bewusste Bezugnahme auf das 35-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung. Passend dazu beleuchtete Daniel Schneider in seinem Beitrag die Rolle von Clubs als Resonanzräume der Zeitgeschichte.

Seine Analyse zeigt: Die Geschichte der Berliner Clubkultur war schon lange vor dem Fall der Mauer eng mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Stadt verbunden. Clubs fungierten dabei immer wieder als Spiegel gesellschaftlicher Zustände und als Orte, an denen Geschichte im Kleinen nachhallte. Im Folgenden könnt ihr eine überarbeitete und gekürzte Fassung der Keynote lesen, die Daniel am 3.10. bei der Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Festivalwoche in der Alten Feuerwache Tempelhof gehalten hat.

Keine Sperrstunde für West-Berlin

Bereits 1949 war Berlin eine geteilte Stadt: Im Westen von den USA, Großbritannien und Frankreich kontrolliert, im Osten von der Sowjetunion. Der Kalte Krieg hatte gerade erst begonnen, doch die Grenzen waren noch offen und die Berliner*innen konnten sich weitgehend frei bewegen, die Mauer gab es erst ab 1961.

Damals gelang es dem West-Berliner Gastronom Heinz Zellermayer, den amerikanischen Stadtkommandanten zu überzeugen, die Sperrstunde in West-Berlin aufzuheben.

Vorausgegangen war ein kurioser Wettstreit zwischen Ost und West um längere Öffnungszeiten der Kneipen. Da zum damaligen Zeitpunkt in Ost-Berlin länger ausgeschenkt wurde, zogen viele zum Trinken dorthin – ein früher innerstädtischer „Trinktourismus“. Mit der Aufhebung der Sperrstunde reagierte man nicht nur auf die befürchteten wirtschaftlichen Einbußen, sondern wollte auch ein politisches Signal setzen: West-Berlin sollte so als „Stadt der Freiheit“ gegenüber dem sozialistischen Osten positioniert werden.

Ein Magnet für Subkulturen

Auch in den folgenden Jahrzehnten prägte der Kalte Krieg das Nachtleben der Stadt in vielfältiger Weise. In West-Berlin stationierte Soldaten besuchten regelmäßig Bars und Clubs, wodurch sich ein für die damaligen deutschen Verhältnisse ungewöhnlich internationales Publikum bildete. Hinzu kam die besondere Situation Berlins als Stadt, in der es im Gegensatz zum Rest der BRD keine Wehrpflicht gab: Viele junge Männer, die den Dienst verweigern wollten, zogen in die Stadt – darunter Künstler, Aktivisten und queere Menschen, es entstand ein vielfältiges subkulturelles Milieu.

Zugute kam der Kulturszene außerdem, dass West-Berlin aus Propagandazwecken als sogenanntes Schaufenster des Westens massiv subventioniert wurde. So hatte Berlin schon damals eine internationale Strahlkraft, die selbst Stars wie David Bowie anzog, der Ende der 1970er Jahre hier in Berlin lebte.

Credit: Tine Fetz / Places Berlin

Auch in Ost-Berlin versuchte das SED-Regime, die Stadt als weltoffene Metropole zu präsentieren. Ein zentraler Moment war die Ausrichtung der X. Weltfestspiele der Jugend im Jahr 1973, die zur Entstehung einer staatlich geförderten Diskothekenkultur beitrugen. Diese Kultur blieb, wie vieles in der DDR, jedoch streng reglementiert: DJs mussten eine offizielle Ausbildung absolvieren und erhielten nach deren Abschluss den Titel „staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter“ – Ende der 1980er Jahre gab es mehr als 6.000 von ihnen in der ganzen DDR. Zudem galt die sogenannte 60/40-Regel, nach der nicht mehr als 40 Prozent westliche Musik gespielt werden durfte, eine Vorschrift, die in der Praxis allerdings oft ignoriert wurde. Diskotheken waren somit Schauplätze von Aushandlungsprozessen zwischen staatlicher Kontrolle und individueller Freiheit. Hinzu kam der Untergrund, wie etwa die Punk- oder die Gothicszene und andere Subkulturen - von staatlicher Seite als “negativ-dekadent” bezeichnet -, die sich den Repressionen zu entziehen versuchten und informelle Treffpunkte betrieben. Trotz aller Einschränkungen gab es also auch im Osten ein lebendiges Nachtleben.

Wo Politik in der Nacht spürbar wurde

Dass Clubs nicht nur Orte des Vergnügens, sondern auch Schauplätze politischer Auseinandersetzungen sein konnten, zeigte sich 1986 auf besonders tragische Weise: Bei einem Bombenanschlag auf die Diskothek LaBelle in West-Berlin kamen drei Menschen ums Leben, rund 250 wurden verletzt. Hinter dem Anschlag stand der libysche Geheimdienst, der sich für US-amerikanische Luftangriffe auf Libyen rächen wollte.

Das LaBelle geriet in den Fokus dieser geopolitischen Auseinandersetzung, da die Diskothek auch von US-amerikanischen Soldaten besucht wurde, darunter viele Afroamerikaner – sie war ein sogenannter GI-Club, hier lief vor allem Funk, Soul und früher Hip Hop. Und da der Club ein deutlich weniger weißes Publikum als viele der damals angesagten New-Wave- und Punk-Läden hatte, war er auch bei Menschen aus u.a. den türkischen, arabischen und afrodeutschen Communities beliebt – er war also auch, wie viele andere Clubs, die von marginalisierten Gruppen besucht werden, bis zu diesem tragischen Anschlag eine Art Freiraum für Menschen aus diesen Communities.

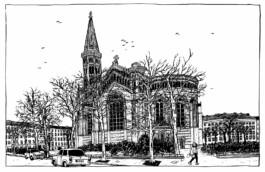

Schutzraum Kirche

Ebenfalls eine Art von Freiraum waren in Ost-Berlin viele Kirchen, denn sie boten Menschen aus der DDR-Oppositionsbewegung Unterschlupf und Schutz vor den Repressionen durch die DDR-Regierung. Aber auch subkulturellen Szenen wie z.B. die Blueser oder Punks waren im Rahmen der Kirchen aktiv. Seit Ende der 1970er Jahre etablierten sich sogenannte Bluesmessen, später auch Rock- und Punkkonzerte in Kirchenräumen.

Diese Orte bzw. Freiräume boten Schutz, waren aber auch Angriffsziel. 1987 etwa überfielen Neonazis ein Konzert der West-Berliner Band Element of Crime in der Zionskirche im Prenzlauer Berg. Mehrere Besucher wurden schwer verletzt. Der Überfall machte deutlich, dass die wachsende Bedrohung durch Neonazis in der DDR nicht länger ignoriert werden konnte – ein düsterer Vorbote der rechtsextremen Gewaltwelle der frühen 1990er Jahre.

Der Soundtrack der Wendezeit

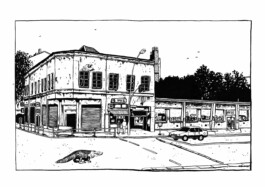

Der Mauerfall 1989 leitete eine völlig neue Phase der Berliner Clubkultur ein. In der euphorischen Aufbruchsstimmung begannen viele Kulturschaffende, leerstehende Gebäude in Ost-Berlin zu besetzen und dort Clubs zu eröffnen. Aus einer zunächst kleinen Szene entwickelte sich binnen weniger Jahre eine Bewegung von internationaler Bedeutung: Techno wurde zum Symbol eines neuen Lebensgefühls und Berlin zu einem seiner globalen Zentren.

Die neuen Clubs entstanden oft an Orten, die schon eine bewegte Geschichte hinter sich hatten. Bekanntestes Beispiel ist der 1991 eröffnete Tresor. Der Club befand sich im ehemaligen Tresorraum des Wertheim-Kaufhauses an der Leipziger Straße, einst das größte Kaufhaus Europas. Der Konzern, der einer jüdischen Familie gehörte, wurde in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten enteignet, das riesige Gebäude dann im 2. Weltkrieg zerstört und die Ruine später abgerissen. Übrig blieb der Tresorraum, der Jahrzehnte später zu einem Aushängeschild der Berliner Technoszene werden sollte.

Credit: Tine Fetz / Places Berlin

Auch andere Clubstandorte, etwa das Gebäude in der Brückenstraße, heute Sitz der Clubcommission und des KitKat-Clubs haben eine ähnliche Vergangenheit: Hier waren bis 1990 DDR-Soldaten stationiert. Die Geschichte der Stadt, ihre Brüche und Leerstellen bildeten die Grundlage für die Clubkultur der Nachwendezeit. Denn ohne Krieg und Teilung hätte es viele dieser damals ungenutzten und leerstehenden Gebäude - wir würden sie heute vielleicht als Potenzialorte bezeichnen - nicht gegeben.

Techno wurde zum Soundtrack der Wendezeit, und Berlin für kurze Zeit zu einem fast utopischen Ort. Aber auch andere Szenen und Subkulturen wie Hip Hop oder Punk profitierten von der besonderen Situation, ein Umstand, der oftmals vergessen wird. Doch auch diese neue Freiheit hatte Schattenseiten: Auch rechtsextreme Gewalt prägte die damalige Zeit, ihre Auswirkung auf die Clubszene ist aber bisher nur bruchstückhaft erforscht. Meist wird erzählt, dass in den Clubs alle gesellschaftlichen Schichten und Gruppen friedlich zusammenkamen, aber auch hier kam es zu Ausschlüssen und Diskriminierungen, auch hier gab es Rassismus und Sexismus.

Zudem stand die Euphorie im Kontrast zur Realität vieler Ostdeutscher. Manche der Orte, an denen nun ausgelassen gefeiert wurde, waren kurz zuvor noch die Arbeitsstellen Ost-Berliner Werktätiger gewesen, die infolge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs der DDR ihre Arbeit und soziale Sicherheit verloren hatten – Verlust und Aufbruch lagen hier oftmals dicht beieinander.

Clubkultur ist Teil der Zeitgeschichte

Clubs können Schutz- und Freiräume sein, Orte des Hedonismus, sie sind aber nie frei von gesellschaftlichen Widersprüchen oder bleiben vom Weltgeschehen unberührt.

Clubkultur ist zudem selbst Teil der Zeitgeschichte. Das ist heute unbestreitbar. Clubs waren immer von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, sie sind von sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und politischer Relevanz und schreiben selbst Geschichte. Zahllose Bücher wurden in den letzten Jahrzehnten über das Berliner Nachtleben verfasst, es gibt Dutzende von Dokumentarfilmen und Fernsehserien, die Berliner Clubgeschichte wird in Ausstellungen thematisiert und von der Wissenschaft erforscht – das Interesse ist unübersehbar groß.

Gleichzeitig gibt es noch viele Forschungslücken, etwa zur Geschichte der GI-Clubs in West-Berlin oder der Diskothekenkultur in der DDR. Dass die Geschichte des Nachtlebens und der Clubkultur von Bedeutung ist, gilt übrigens nicht nur für Berlin, sondern auch für andere Städte, denn es handelt sich hierbei auch um einen für viele Menschen bedeutenden und identitätsstiftenden Teil der eigenen Biografie und Lokalgeschichte. Dies alles kann Hoffnung geben, trotz aller Krisen und Konflikte, trotz der Folgen der Corona-Pandemie, trotz der vielen Clubs, die in den letzten Jahren schließen mussten oder aufgrund steigender Miet- und Energiekosten bedroht sind, denn Clubkultur wird gebraucht und von vielen Menschen sowohl in ihrer historischen, aber auch aktuellen gesellschaftlichen Relevanz ernst genommen.

Auch wenn der Moment, die Nacht, die Ekstase selbst nicht archiviert werden können, lässt sich vieles drumherum bewahren: Promomaterialien, Flyer, Fotos, DJ-Sets, Geschäftsunterlagen, Clubdekor oder Einrichtungsgegenstände. Das Archiv der Jugendkulturen in Berlin sammelt solche Materialien, bis hin zu den Klotüren eines ehemaligen Clubs. Denn diese Unterlagen und Gegenstände erzählen Geschichten, die sonst verloren gingen und ermöglichen so, die gesellschaftliche Bedeutung der Clubkultur nachvollziehbar zu machen.

Der Appell an alle in der Clubkultur involvierten Menschen lautet daher: Werft eure Geschichte nicht weg, sondern gebt sie an existierende Archive oder baut eure eigenen Sammlungen auf. Nachfolgende Generationen werden es euch danken.

UNSERE SPONSREN

UNSERE MEDIENPARTNER